L'Ecologie au musée. Un après-midi au Louvre de Grégory Quenet

CréationEditions

Grégory Quenet, pionnier de l'histoire environnementale en France, publie chez Macula, en coédition avec le Musée du Louvre, un ouvrage qui trace les contours d'une écologie des musées.

« Écologiser le Louvre »

L’histoire environnementale invite à penser la « nature » comme un processus en proie à des forces historiques qui la transforment. Mais ses recherches envisagent aussi une « histoire » dépendante des milieux naturels. Sècheresses, incendies ou virus nous rappellent combien les sociétés et leurs environnements se transforment mutuellement. Dans son prologue, l’auteur rappelle ainsi que quand « la pandémie est arrivée, les musées ont fermé et nous avons commencé à prendre conscience de ce qui nous était enlevé et pourtant vital. »

À l’heure où les musées sont, malgré eux, le théâtre d’actions conflictuelles nous imposant de choisir entre l’art et la vie : « entrer » dans l’ouvrage de Grégory Quenet revient à « sortir » des impasses où peuvent conduire des dilemmes trop vite formulés. Les pages de son livre proposent des interventions visant à « écologiser le Louvre » à travers une relecture de cinq œuvres conservées dans ses collections.

Libres captifs

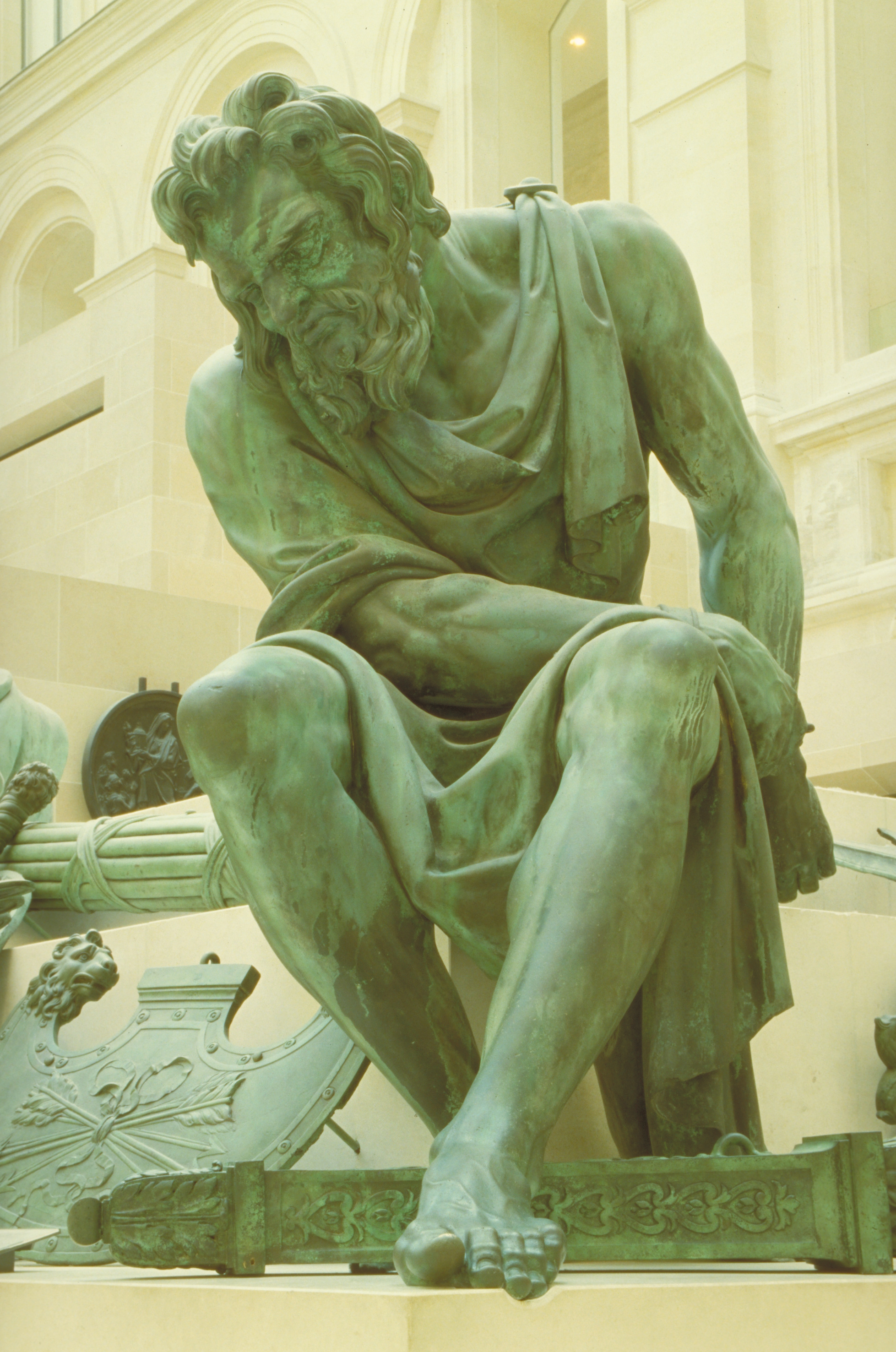

Cette problématisation entre le dedans et le dehors, à laquelle invite l’histoire environnementale, commence avec Les Captifs : une œuvre actuellement présente dans la cour Puget parmi des sculptures « ramassées dans des jardins royaux, extraites de places urbaines, sauvées de façades palatiales menacées. » Monument commandé pour célébrer la victoire de Louis XIV, qui met fin à la guerre de Hollande en 1679, Les Captifs – sculptés par Martin Van Den Bogaert – personnifient quatre nations vaincues sous les traits de combattants assis et désarmés.

Les « peaux » des Captifs portent les traces de leur première vie à l’air libre, sur la place des Victoires, aux pieds de la statue du vainqueur. « De ce passé glorieux de plein air, les bronzes monumentaux gardent une enveloppe vert-de-gris, des traces d’oxydation qui sautent aux yeux, des coulures de pluie et d’intempéries. » Quand les révolutionnaires fondent la statue du souverain à destination des canons, ils décident d’épargner ces soldats défaits pour en faire les « symboles des victimes du pouvoir absolu. »

Au début du XIXe siècle, certains d’entre eux atteindront, séparés, les cieux de la façade des Invalides donnant sur l’esplanade. Au XXe siècle, ils retomberont dans les geôles d’un hangar avant de se regrouper, dans les années 1960, sur décision de la Commission des Monuments historiques. De 1962 à 1992, ils résideront dans le parc du château de Sceaux avant d’entrer au Louvre, posant à ses restaurateurs de complexes questions liées à l’inscription du temps sur leur surface.