Histoires de colifichetsDes objets bavards dans la peinture française du 18ème siècle

20 Octobre 2022

Histoires de colifichets

Des objets bavards dans la peinture française du 18ème siècle

20 Octobre 2022

Par Guillaume Faroult

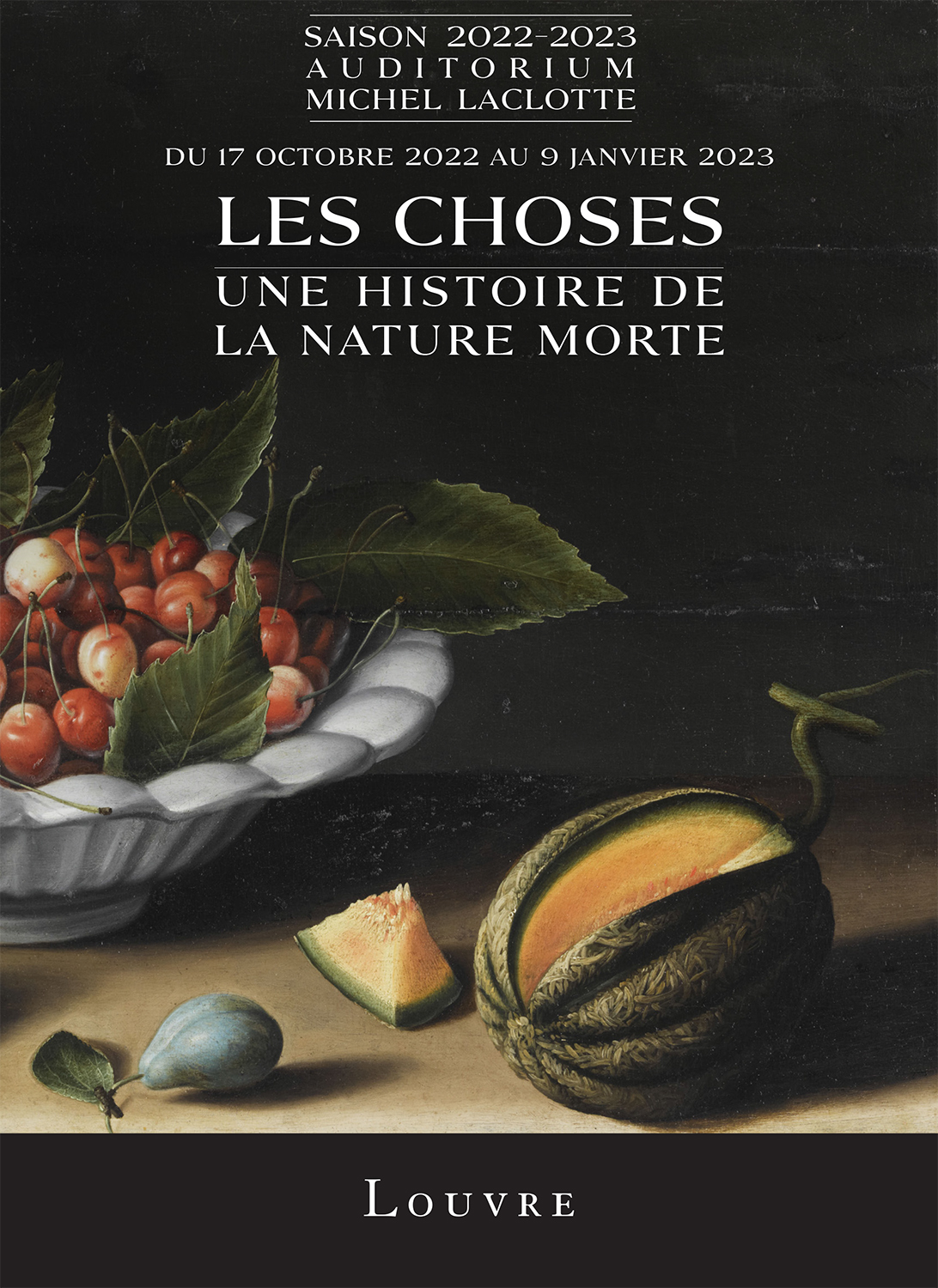

Cycle de conférences : « La trace sensible des choses »

Les peintures de « vanités » héritées du Grand Siècle exaltaient l’omniprésence d’un « Dieu caché », Créateur de toutes choses, illusoirement délectables mais à jamais éphémères à l’aune de l’éternité divine.

Le XVIIIe siècle, à rebours, se prend d’un goût irrépressible et dispendieux pour les « colifichets », accessoires profanes de la mode et de la vie mondaine.

« J’aime le luxe & même la mollesse / Tous les plaisirs, les arts de toute espèce / La propreté, le goût, les ornements ». Voltaire, dans son poème scandaleux, Le Mondain, publié clandestinement en 1736, énonce ainsi un nouvel ordre du monde où la quête des plaisirs terrestres l’emporte sur les spéculations spirituelles.

En 1740, François Boucher dessine la carte adresse de la très en vogue boutique de luxe, « À la Pagode », du marchand mercier Edme-François Gersaint. Tous les objets manufacturés qu’il y rassemble, absents ou très minoritaires dans les « natures mortes » de l’époque, celles de Chardin en particulier, sont en revanche fortement valorisés dans un ensemble remarquable de scènes de genre de la vie moderne peintes par Boucher et ses émules à partir des années 1730. À l’identique, les romans mondains de Crébillon et de ses contemporains accordent une parole inédite et singulière à ces objets particulièrement convoités, au prix de merveilleuses métamorphoses. Dans ces peintures de la vie profane, les colifichets sont les accessoires indispensables d’un monde que l’être humain fabrique à son usage et selon ses caprices, affranchi du divin.

Le replay

Le replay

Le contenu de YouTube est actuellement bloqué. Veuillez modifier vos paramètres de cookies pour autoriser ce contenu.